G-MAX 農業機械を長寿命に セラミックコーティング

大切な農業機械の寿命を延ばし、長期的なコストを低減する――。帯広市のG―MAX(増田健二社長)が展開する「セラミックコーティング」が、プロ農家の間で大きな信頼を集めている。 同社が重視するのは、単なる美観維持ではなく、農業機械を長期間使い続けるための"ライフサイクル管理"という考え方。「新車時から劣化を抑え、修繕や再塗装の頻度を減らすことで、維持コストの軽減や資産価値の維持につながる」と増田社長は...

大切な農業機械の寿命を延ばし、長期的なコストを低減する――。帯広市のG―MAX(増田健二社長)が展開する「セラミックコーティング」が、プロ農家の間で大きな信頼を集めている。 同社が重視するのは、単なる美観維持ではなく、農業機械を長期間使い続けるための"ライフサイクル管理"という考え方。「新車時から劣化を抑え、修繕や再塗装の頻度を減らすことで、維持コストの軽減や資産価値の維持につながる」と増田社長は...

農研機構は11月17日、東北地方における水稲乾田直播栽培技術のさらなる普及を目的に、新たな「乾田直播技術標準作業手順書」をウェブサイトで公開した。今回追加されたのは、①宮城県石巻地域②宮城県大崎地域③宮城県美里・涌谷・大崎(鹿島台・松山・田尻等)地域④岩手県花北・奥州地域⑤秋田県大潟村⑥山形県庄内地域――の6編である。 東北地方では、積雪が少なく春先にほ場が乾きやすい太平洋側地域を中心に、水稲乾田...

Prodroneとの共同開発、スマート農業向けに最適化された新機体 キリックスリース株式会社(代表取締役社長:山口茂樹、愛知県名古屋市)は、次世代農業技術展示会「AGTS(Advanced Green Tech Show)」に出展し、Prodrone株式会社(代表取締役社長:戸谷俊介、同市)が開発した農業用ドローンヘリ「田助人(Tasketto)」を紹介した。 本機は、Prodroneが産業用途向...

東海地域で初となる大規模農業資機材展示会「AGTS農業展」が、2025年7月9日から11日までの3日間、愛知県常滑市のAichi Sky Expoにて開催された。 本展示会は、「水田・畑作」「施設園芸」「畜産」「スマート農業」の4つのテーマゾーンで構成されており、各分野の企業やメーカーが最新の農業技術・製品・資機材を披露した。特に、近年注目される猛暑対策、省力化、スマート化に貢献するソリューション...

.JPG)

一度の散布で作物の生育環境を根本から改善できると注目されている微生物土壌活性剤『納豆菌の力』。近年、この納豆菌由来の土壌改良資材を導入する農業生産者が全国で増加している。 茨城県坂東市でネギを栽培する符盛(フー・セイ)氏(53歳)もその一人だ。符盛氏は、過去3年間にわたり黒腐菌核病による被害で全滅を繰り返し、まさに壊滅的な状況にあった。 しかし2024年、微生物土壌活性剤『納豆菌の力』を導入したこ...

開発した茶園除草機 農研機構は、寺田製作所、静岡県農林技術研究所と共同で、茶園における除草作業の大幅な省力化に貢献する新しい茶園除草機を開発したことを明らかにした。 近年、有機栽培や農薬使用量の少ない茶栽培に対する消費者のニーズが高まっており、生産者からも農薬使用量を削減する防除技術の開発に強い要望がある。しかしながら、除草剤を散布しない手取り除草は非常に多くの労力が必要。更に、手取り除草を行う雇...

農研機構は8月7日、「農機API共通化コンソーシアム」におけるデータ連携の実証結果と最新の農機オープンAPI仕様書を公開した。 農研機構では農水省の「スマート農業の総合推進対策のうち農林水産データ管理・活用基盤強化事業」において、農機・機器メーカー、ICTベンダー、業界団体等(令和5年度時点44機関)を構成員とした「農機API共通化コンソーシアム」を令和3年度に設立。作業の効率化や収量、品質の向上...

農研機構はこのほど、ガス交換測定を行わず、複数のセンシング技術を組み合わせることで光合成速度を推定する手法を開発した。 近年、様々なデータを用いて農業生産の向上を図る、データ駆動型農業が推進されており、気象データや土壌データが作物の育種や栽培管理等に役立てられるようになっている。一方で、作物の健康状態や生産性に直接影響を与えるものは、作物自身の生理生体反応(光合成、蒸散、転流など)であり、それらの...

光合成速度推定の概要.jpg)

農研機構はこのほど、㈱萩原農場生産研究所との共同で世界で初めて退緑黄化病の抵抗性を有するメロン新品種「アールスアポロン」シリーズ4品種を育成した。 メロン産地、特にハウスで栽培されるアールス系メロンの産地では近年、退緑黄化病が発生し大きな問題となっている。退緑黄化病はウリ類退緑黄化ウイルス(CCYV)を病原とするウイルス病でタバココナジラミによって伝搬される。メロンがCCYVに感染すると葉に緑色が...

農研機構はこのほど、関東地域における大豆有機栽培技術体系を開発し、標準作業手順書を公開した。 農水省では、2021年に「みどりの食料システム戦略」を策定し、その中で「2050年までに、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%(100万ha)に拡大することを目指す」と掲げている。この達成には水稲や大豆などの土地利用型作物の面積拡大が重要となる。 一方で、大豆の有機栽培に重要な個々の技術や、そ...

.JPG)

農研機構はこのほどスイートコーンほ場でのドローン空撮画像のAI(人工知能)による物体検出技術と農研機構メッシュ農業気象データを用い、ほ場1筆ごとに収穫適期を予測する技術を開発した。 スイートコーンは収穫後の品質低下が著しい作物として知られており、計画的な収穫作業が望まれている。 ほ場全体を機械で一斉に収穫するためには、収穫前にほ場全体を対象に適切な収穫日を予測する必要があるが、現在スイートコーン生...

今年2月20日に行われた全国農業システム化研究会成績検討会において、佐賀県農業試験研究センターの下古場稜一氏が、ブロッコリーにおける畝内2段局所施肥(機械:タイショーの畝立同時局所施肥機GRANVISTA KTU―360―GP)によって、化学肥料を3割削減しても収量は17%余り増加したと発表した。10a当たり作業時間は約3時間削減。40a以上なら経営的に十分メリットとなるとした。本稿では、畝立同時...

農研機構はこのほど、土壌中の植物の根と共生微生物の相互作用をライブイメージングする「Rhizosphere Frame System(リゾフレームシステム)」を開発し、世界で初めて土壌中のマメ科植物の根と根粒菌が共生関係を築く過程を連続的に観察することに成功した。 根粒菌は、ダイズなどのマメ科植物の根に住み着いて共生関係を築き、大気中の窒素を固定して宿主植物に窒素栄養を供給したり、温室効果ガスであ...

農研機構はこのほど、IoTカメラとフェロモントラップを組み合わせることで害虫を捕殺・廃棄し、日単位で捕殺した害虫の画像を遠隔地から収集する技術を開発した。 ほ場等での害虫の発生情報は、害虫の基礎的な生態把握や薬剤散布などの時期を見極めるために必要な基盤的情報。従来の発生調査では、プラスチック製容器や紙の粘着板にフェロモン剤(同種の虫を誘引する化学物質)を利用し、特定の害虫を捕殺し、調査者が目視で捕...

カスタム=東京都千代田区外神田3―6―12=は、暑さ指数計シリーズとして、屋内/屋外どちらでも使える黒球式「HI―302BB」と、屋内でコンパクトに熱中症対策ができる「HI―302」の2タイプの普及を進め、好評であり、4月からは、持ち運びに便利なコンパクトサイズの「携帯型暑さ・乾燥指数チェッカー(品番:HV―610)」の販売を開始した。 「HV―610」は、暑さ指数(4段階)と乾燥指数(2段階)の...

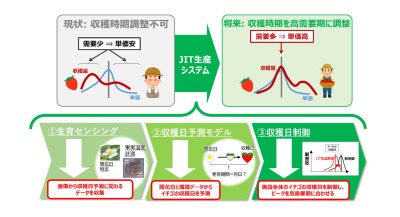

農研機構は2月13日、作物生産におけるジャストインタイム生産の実現に向け、市場規模の大きな施設野菜の一つであるイチゴの収穫日を高精度に予測し制御する技術を開発し、人工気象室内における検証で、実効性を実証したと発表した。 イチゴは生食用、洋菓子や和菓子等の製菓やジャムなど、幅広い用途で使われ、非常に人気のある作物。また、年間を通じて一定の需要があるが、需要が高まる時期は販売方法や販売先によって異なる...

公益社団法人発明協会はこのほど、令和4年度四国地方、東北地方、近畿地方、関東地方の発明表彰受賞者を発表した。業界関係の受賞者は次の通り。敬称略。《四国地方》【愛媛県発明協会会長賞】▽クローラ型歩行草刈機の刈取装置=重見和男(アテックス執行役員研究開発部部長)、井手宣弘(元アテックス研究開発部顧問)、薦田賢一(アテックス品質保証部係長)。【発明奨励賞】▽籾摺選別機の異物自動排出機構=岩井通和(井関農...

中央大学理工学部教授の高田まゆら氏らの研究グループはこのほど、昆虫による植物の送粉研究における連続写真撮影の有効性を示す論文を発表した。 美しい花を咲かせる植物の多くは、昆虫や鳥などの動物に花粉を運んでもらい受粉・結実するが、花を訪れる全ての動物が送粉に有効とは限らない。また、花粉を運んでくれる動物であっても、その活動は開花期間の中で開花からの経過日数や時間帯、天候によって左右されるため、短時間の...

中部電力、JA遠州夢咲および農研機構の3者は、7月12日から静岡のJA遠州夢咲の生産茶園で、バイオ炭を活用した土壌の炭素貯留に関する実証試験を開始した。 農作物の栽培管理や収穫の過程では、枝葉やもみ殻などの植物性廃棄物が発生する。これらは、農地の敷き材等として有効利用される他は、土壌に混ぜられ処分されることが一般的であり、土中の微生物に分解されることで、生育中に吸収していた二酸化炭素が大気中に放出...

農研機構はこのほど、野生の花粉媒介昆虫を積極的に活用するための調査マニュアルの開発のなかでカキの花粉媒介に野生昆虫のコマルハナバチが全国的に大きく貢献していることを明らかにした。 日本の農業生産において、花粉媒介昆虫がもたらす経済的価値は約4700億円であり、その70%は野生昆虫によるものと推定されているが、その実態は不明な点が多く、十分に活用されていなかった。このため調査手法を開発し生産者にも利...