農研機構はこのほど、日本航空を中心とするJALグループと、日本の農業・食品産業の更なる発展と環境保全への貢献を目指し、包括連携協定を締結した。 農研機構は、フードバリューチェーン全体のスマート化に向けた研究開発を進めており、今回の協定は、農業と航空という異なる領域の知見と強みを融合させ、社会課題の解決と新たな価値創造を目指すもの。農研機構が有する育種・生産・流通技術と、JALグループのソリューショ...

厚労省では、現在機械の無人運転における安全確保等について、専門家らが参加する検討会を開き、無人運転機械のユーザー、メーカー等の有識者、関係団体からヒアリングを実施している。その4回目となる会合が開かれ、農業機械及び林業機械について、現状等が共有された。今後、6月ごろを目処に中間とりまとめを実施。それを受けて、労働安全衛生法令に無人運転を行う場合の安全義務や技能要件を明記するなど、具体的な措置を検討...

低迷を続ける飼料自給率の向上に向け、国産飼料の生産および利用拡大に関する事業の募集が始まった。令和7年度補正予算で実施する「国産飼料生産・利用拡大緊急対策」だ。同対策には、①飼料生産組織の運営強化支援②飼料作物の生産性向上③国産飼料の耕畜連携及び供給拡大の促進対策④国産飼料の流通推進利用拡大実証・調査⑤生産性の高い持続可能な飼料産地形成支援の5つの事業をラインアップ。飼料播種・追播用機械等や飼料収...

農業支援サービス意見交換会(北陸ブロック)が1月13日に朱鷺メッセで開催され、EYストラテジー&コンサルティング(以下、EY)およびNTTデータ経営研究所が、農林水産省から委託を受けて進めている「標準サービスガイドライン」と「スタートアップガイド」について中間報告を行った。農家の高齢化や担い手不足が進むなか、農業現場を支えるサービス事業者の役割は拡大しており、サービス品質の確保や新規参入支援の重要...

農業女子プロジェクト(事務局:農林水産省)は11月14日、第14回推進会議を開催し、第12期の活動を振り返るとともに、第13期に向けた取組方針を検討した。会場には14人の農業女子(プレメンバー含む)をはじめ、パートナー企業、はぐくみ隊、サポーターズなど多数が参加し、オンラインを含め200人超が出席した。 会議冒頭、根本幸典農林水産副大臣が挨拶。「持続可能な農業の実現には、女性を含め誰もが尊重され、...

2025年10月21日、高市内閣が発足し、同日付で閣僚人事が実施された。新たな農林水産大臣には、元農水官僚で自民党衆議院議員の鈴木憲和氏が選出された.鈴木氏は東京大学法学部卒業後、農林水産省に入省。消費・安全局などを経て政界入りし、以降4期連続で当選。農林水産副大臣や党内の農政関連ポストを歴任してきた。 【就任会見の要点】 食料安全保障の確立と安定供給を農水省の使命と位置づけ、「農は国の基なり」を...

農林水産省は、農作業の受託、農業機械のレンタル・シェアリング、人材派遣、データ分析などを行う「農業支援サービス」を、持続可能な農業の実現に向けた重要な基盤と位置づけている。これらのサービスは、農業の省力化・効率化を推進するうえで不可欠な存在であり、同省はその支援体制を強化している。 令和8年度の予算概算要求では、「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業」として、前年度当初予算を大き...

農水省、「作況指数」を廃止へ―新指標「作況単収指数」を導入予定 2025年7月、農林水産省(農水省)が総務省に申請した「作況指数の廃止」について、総務省統計委員会で正式に議論が行われた。 委員会では廃止を「妥当」と判断し、代替指標として新たに「作況単収指数」を公表する案についても検討のうえ了承する旨を答申。今後、総務省内での正式な決定手続きが進められる見通しだ。 「作況指数」廃止の理由 農水省によ...

栃木県におけるニラ産業のさらなる振興と、産出額70億円の達成を目指すアクションプラン「にらドリーム70運動」の一環として1月14日、栃木県農業大学校(宇都宮市)で「にら生産振興大会」が開催された。 会場には県内の生産者やJA関係者ら約100人が来場。スズテック=鈴木直人社長、栃木県宇都宮市平出工業団地44―3=のニラ関連商品も展示され、大会は終始盛況だった。

農水省はこのほど、みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画について、新たに4事業者の計画を認定、更に1事業者の計画の変更を認めた。 新規認定は、寺田製作所、MKVアドバンス、西部技研、ムロコーポレーション・いがり産業の4社。このうち、寺田製作所が活用する支援措置はみどり投資促進税制の対象機械の追加。 今回の認定のうち、寺田製作所は茶園うね間除草機が認定された。茶園の樹冠下や雨落ち部、うね...

クボタ(花田晋吾社長)は2月13日、中期経営計画2030「Focus & Breakthrough」を発表した。 計画の骨子は以下の2点だ。 ① 事業の核を再定義し、未来への使命を明確化 ② 物量重視から脱却し、「企業価値経営」へ進化 中期経営計画2030では、「進化」へのロードマップとして次の3点を掲げている。 ① 経営資源の選択と集中 ② バランスシートを意識した戦略的な財務運営 ③ 未来の成...

啓文社製作所=柴田修明社長、広島県安芸高田市=は、最適なローラーで丈夫な苗を作る「育苗ローラー」の拡販に注力しているが、さらに使い易くなったIR―1250は作業の省力化を実現し育苗の現場で好評を得ている。 以前のモデルは、延長パイプを繋ぐことで、長さを伸ばし、足下から遠くにある苗箱に対応していたが、IR―1250は柄の長さがスライド式となり、2000~2800㎜まで、伸縮させることが可能となってい...

令和7年産では米価が上昇。一方、別掲で示している通り、民間在庫は高水準となっているなど、米を巡る混乱はまだおさまる状況にない。そうしたなかにあっても重要となるのは「先を見通せること」。大きな方向性として、農政は米づくりについてどのような方向を目指すのか。水田政策については、今まさに検討されているところではあるが、食料・農業・農村基本計画で示されている米づくりに関する記述を改めて紹介したい。基本計画...

全国ゴルフ場関連事業協会(永井統尋会長、JGIA)は、2月19日午後に、都内で「2026年度定時総会」を開催した。「役員改選」では、永井統尋氏が会長として再任され、「2027ジャパンターフショー」が来年11月11、12日に開催されることなどが報告された。 会の冒頭、挨拶に立った永井会長は、15団体で構成されるゴルフサミット会議で、昨年、「2025ジャパンターフショー」が過去最大規模で開催され、総来...

農水省が今年度から新たに実施した「農作業安全表彰」の農産局長賞の受賞者が新潟県立村上桜ケ丘高校に決まった。村上桜ケ丘高校は、学生主体で取組む「農作業事故ゼロプロジェクト」でシートベルトの着用や熱中症に関するアンケート調査を実施し、事故実態や課題を研究成果としてセミナー等で発信。アンケート調査で約90パーセントが夏場に1人作業をしていると回答があったことを踏まえ、夏場の作業の危険性を直接訴えるために...

JA全中(山野徹会長)は2月17日、東京都千代田区の大手町三井ホールとウェブ配信で「第10回JA営農指導実践全国大会」を開催、会場、WEBを合わせて300人が参加し、優れた営農指導の事例を共有した。 大会では、全国8地区から推薦された8名の営農指導員が事例を発表し、最優秀賞にはJAわかやまの伊藤大貴氏の発表「日本一のミカン産地の終わりなき挑戦」が選ばれた。

春作業もいよいよ本格化する。その前に改めて強調したいのが、「点検・整備の重要性」だ。春は、圃場準備から育苗、田植えと作業が山積み。近年は特に規模拡大により、作業量が益々集中してきており、できるだけ手を止めたくないところだ。しかし、そんな時に機械の故障が起きたら…。そうした経営上のリスクをできる限り低減させることができるのが事前の点検・整備だ。常日頃からの日常点検と、当用期前後のプロによる点検整備。...

宮城県東松島市で水稲栽培を営む木村昭裕さん(64歳)は、地域でも早くから密苗などの省力化技術を取り入れてきた担い手農家だ。自身が管理する水田は美里町と東松島市に併せて16haほど。「さらに妻の実家や弟と共同で作業するほ場を含めると、作業規模は20haを超える。家族経営を基本に、将来の後継者でもある息子は、現在は施設野菜(小松菜の周年栽培)を担当しており、水稲と施設園芸を組み合わせた複合経営を行って...

密苗に初めて取組む人は不安なことも多いのではないか。また、すでに導入しているが、もっと上手くやりたいと思っている方もいるだろう。そこで本紙では、各地で密苗に関する講演を行っている通称"密苗伝道師"、ヤンマーアグリジャパン・三瓶民哉氏に密苗のポイントを聞いた。 【適した品種】品種に制限はない。酒米や飼料用米など粒の大きな品種でも問題なくできる。ただ、播種量の調整は必要だ。通常の品種では、催芽籾で31...

ゴルフ場防除技術研究会は2月10日、都内で26年度第1回研究会を開催した。今回は「秋季除草剤2回処理・現地試験」の中間結果発表と、「ドローンリモートセンシングを活用した新たな取り組み」(ベントグリーンにおける水分ストレスの面的解析)について講演を実施した。また、会員各社からは温暖化や乾燥による病害虫・雑草防除への対応が提起された。

バイエルクロップサイエンスは、水田雑草のテーラーメイド防除を提案するアプリ「my防除」に、直播水稲栽培向けの処方を新たに追加した。近年、省力化を背景に増加している直播栽培では雑草防除が課題となっており、今回の機能追加により、栽培条件に応じた最適な防除提案が可能となる。また営農支援アプリ「アグリノート」との連携を強化し、圃場マップ参照機能を実装するなど、営農管理の効率化も図る。さらに、水田中干し期間...

シンジェンタジャパン=小林久哉社長、東京都中央区=は、昨年12月から、同社として初の農業用機械となる種子処理機「Gepetto(ゲペット)」LXG―150の受注・販売を北海道で開始した。販売総代理店は、サングリン太陽園。北海道以外の地域での販売・取扱い時期は現在未定。 種子処理技術は、播種前に予め農薬処理をしておくことで効率的な作業性を実現しながら、環境中への農薬飛散を減らす環境配慮型の技術として...

東京の森林・林業・森のめぐみを五感で感じられる体感型イベント「山しごと体感フェスティバル」が東京都立川市の国営昭和記念公園ゆめひろばで行われた。主催は東京都。当初2月7・8日の2日間で予定されていたが、今シーズン一番の寒波の到来で都心でも積雪を記録して2日目は中止に。初日も昼前から雪がちらついたが、家族連れを中心に1650名が来場した。このイベントにはチェンソーメーカーや高性能林業機械を扱う企業も...

IMG_2472.JPG)

前回(1月27日号)はコベルコ教習所=澤乃里子社長、兵庫県明石市大久保町八木740=の林業の安全に取り組んできた経緯などを聞いたが、今回は「高性能林業機械特別教育」の現場について。引き続き千葉県市川教習センターの長濱晋センター長から、他校とは一線を画す建機メーカーとしての深い知見と、現場の過酷さを知り尽くした点などについて伺った。

日本の林業現場において、労働力不足を背景に機械化が加速している。高性能な林業専用機の開発・提供を行っているコベルコ建機グループでは多角的なサポートを行っており、『林業機械特別教育』を担っているのがコベルコ教習所=澤乃里子社長、兵庫県明石市大久保町八木740=だ。林業現場の安全確保は産業の存続に関わる喫緊の課題となっている中、現在の取組について、千葉県市川教習センターの長濱晋センター長に「林業の安全...

昨年の米づくりはどうだったのか。農水省が令和7年12月12日に公表した作物統計調査から、令和7年産水稲の作付面積や収穫量等を改めて振り返ってみたい。 令和7年産水稲の主食用作付面積は、前年産比10万8000ha増の136万7000ha。これは、新規需要米や備蓄米等からの転換などがあったためである。 また、全国の10a当たり収量(生産者が使用しているふるい目幅1.80㎜~1.90㎜ベース)は、同7㎏...

農水省は2月17日、令和7年産日本なし、ぶどうの栽培面積、結果樹面積、収穫量及び出荷量を公表した。 日本なしは栽培面積が対前年産比280ha(3パーセント)減の9550ha、結果樹面積は同300ha(3パーセント)減の9270ha。10aあたり収量は同10㎏(1パーセント)上回る1810㎏だった。 この結果、収穫量は同4800t(3パーセント)減の16万7900t、出荷量は同4600t(3パーセン...

農林水産省が公表した「令和6年地球温暖化影響調査レポート」によると、水稲の高温耐性品種の作付面積がこの10年間で約2.5倍に増加したことが明らかになった。 令和6年産では、高温耐性品種の作付面積が20万6,000ヘクタールに達し、主食用米全体の16.4%を占めるまでに拡大している。 こうした背景には、地球温暖化の進行による気温上昇と、それに伴う水稲の高温障害リスクの増大がある。高温耐性品種の普及は...

農水省は9月9日、令和6年農作物作付(栽培)延べ面積及び耕地利用率を公表した。 田畑計の作付(栽培)延べ面積は、対前年比5万1000ha(1%)減の386万1000haとなった。この結果、田畑計の耕地利用率は90・4%で同0・6ポイントの低下となった。

令和7年産の仕入計画数量(354万8000玄米t)に占める播種前契約(複数年契約を含む)の割合は、前年産比10ポイント下降の21パーセント(75万2000t)。また、仕入計画数量に占める実需者と結びついた播種前契約の割合は、同2ポイント上昇の5パーセント(18万7000玄米t)で、中食・外食等が1パーセント(5万1000玄米t)、小売が4パーセント(13万7000玄米t)となっている。

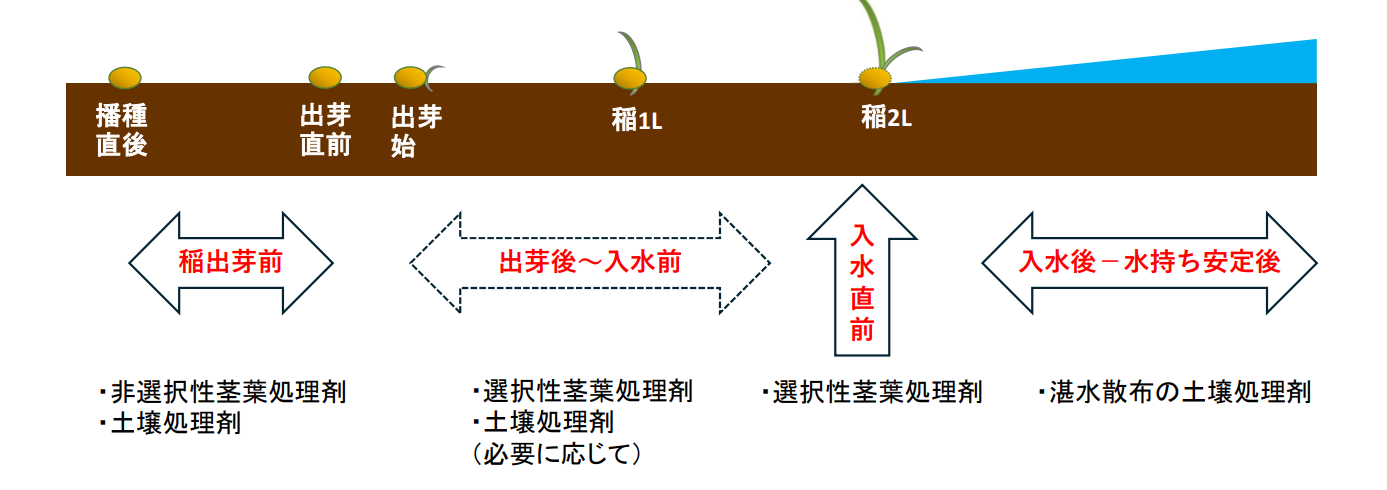

米の安定供給が求められる中、規模拡大に繋がる可能性がある直播栽培の取り組みを推進することを目的に、農林水産省が「田植え不要の米づくりコンソーシアム」を開催するなど、直播栽培への関心が広まっている。その中でも乾田直播栽培(以下、乾直)は、令和元年産の1.4万haから令和5年産は2.0万haと栽培面積が増加しており、最も注目されている栽培法となっている。以下には、乾直の除草体系や除草剤使用のポイントに...

わが国の農業者は急速に減少・高齢化しており、先端技術等の導入による省力化や効率化、生産性の向上等が求められている。こうしたなか、新潟県で開催される「AGRI EXPO新潟2026」には、スマート農業技術など農業の課題解決等に資する製品・サービスが集結。これらの製品・サービスの導入に関し、農水省は令和8年度予算で「スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業」に25億3000万円の内数を計上。ス...

新潟で新たな展示会がスタートする。約200社が集結する「AGRI EXPO新潟2026」(主催:TSO International株式会社)だ。新潟市の朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターを会場に2月25日(水)~27日(金)の3日間にわたり開催される。開場時間は10~17時(最終日のみ16時まで)。後援は新潟県、北陸農政局、県内各JA、新潟経済同友会、農業法人協会(新潟県)など。

(1).JPG)