クボタ アグリフロント パートナー企業4社がデモ 食と農の未来創る 最先端の植物工場の技術

クボタ(北尾裕一社長)は14日、北海道ボールパークFビレッジ内に設立した農業学習施設「KUBOTA AGRI FRONT」が6月30日にオープンするのに合わせ、植物工場や施設園芸分野で最先端の農業技術を持つパートナー企業(今回はプランテックス、ファーモ、ルートレック、レグミンの4社)のデモンストレーションを報道機関に公開した。

クボタアグリフロントのコンセプトは、「食と農業の未来を志向する仲間づくりの場」。企業・行政・教育機関など様々な団体とのパートナーシップを構築しながら〝食と農業〟の未来を考える創出の場としている。

アグリフロントは食と農業の魅力や可能性を楽しく学ぶ農業学習施設で、小学生高学年をメインターゲットにしている。シアターや農業経営ゲームなどが楽しめるコーナーの他、最先端の農業技術を展示するエリアがTECHLABで、アスパラガス、リーフレタス、いちごを栽培する。

デモンストレーションを前に、クボタイノベーションセンタービジネスインキュベーション部・アグリビジネス企画室の萩本氏がパートナー企業との連携について説明。「TECHLABでは、イノベーションセンター(2019年6月設立)が取り組む植物工場、ハウス栽培のスマート化の取組みを紹介する。世界人口の増加に伴い、食糧増産が求められる一方で、気候変動による農業への影響も懸念されている。外部の影響を受けにくい施設園芸は、課題解決の一つとなるが、人手や経験値への依存度が高い。この課題に対し2つのアプローチがある。1つ目は、人工光型の植物工場。垂直方向に栽培棚を積み上げることで都市近郊での栽培が可能になる。2つ目が、ハウス栽培のスマート化で、従来のハウス栽培に対し、AIやロボティクスの新たな技術を活用して省人化、スキルレス化を図る。プランテックスは、新しい栽培レシピとそれを実現するハード面の組み合わせで一般的な植物工場よりも生産性が高い。またハウス栽培では、パートナー企業7社と取り組んでいる。イノベーションセンターではこれらのソリューションをパッケージとして全体最適化を構築していく。ソリューション間でのデータ連携も行っていく。また農家の経済的な負担を抑え、誰もが使えるようなユニバーサルデザインにすることを意識している」と述べた。

TECHLABは、栽培施設をイメージした造りで、最新の環境制御装置が導入されている。

ルートレック・ネットワークスは、AIを使ってセンサーからの情報を基に最適な水と肥料を計算し、自動で供給するAI潅水施肥(ゼロアグリ)を紹介。このシステムは、トマト、きゅうり、いちご、そしてパプリカの栽培に利用されている。佐々木代表は、「少ない水で栽培することは非常に重要だ。また、肥料は多すぎると土壌に残り、劣化して栽培ができなくなったり、地下水に流れ込んで汚染されることにもつながる。農業と同時に環境課題も解決していくことが必要だ」と述べた。

ルートレックのAI潅水装置

レグミンは、自律走行型の農薬散布ロボットを紹介。畝周りに設置したマーカーをカメラで認識し、自動で走行と農薬散布作業をする。人が近づくとセンサーが認識して止まる。このシステムにより、作業の負担軽減と作業者の農薬暴露の低減が期待できる。成勢代表は、「拠点は埼玉県の深谷市。特産の深谷ネギだけでなく、ブロッコリーやキャベツなど露地野菜の防除に取り組んでいる。農薬散布機だけでなく、現場で重労働となっているネギの皮むきの自動化なども開発している」と話した。

レグミンの自律走行型農薬散布ロボット

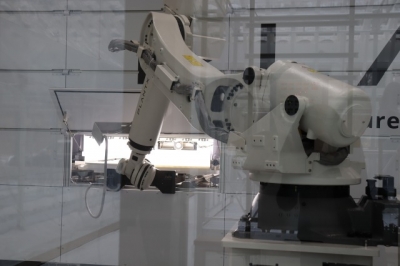

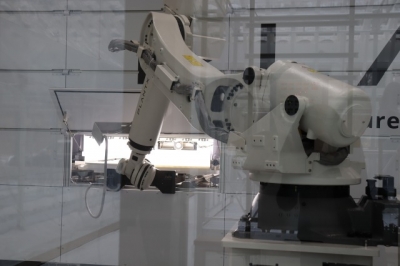

プランテックスは、世界初(同社調べ)の密閉型栽培装置と搬送ロボットによる人工光型植物工場を紹介。箱の中が小さく区切られ、栽培に必要な光や水、空気中の二酸化炭素の濃さや、肥料の細かな成分まで自動管理され、レタスがすくすくと育つ。山田代表は、「少ない水と肥料で栄養の多い作物を安定して生産でき、環境面ではレタス1個当たり水12ℓの節約につながる試算もある。従来の植物工場は屋内全体で環境制御していたが、さらに閉鎖された装置の中で環境制御することで、緻密な栽培環境が可能。野菜は、トップシェフにも評価頂くほど美味しく、安全で、日持ちもする。都市近郊にもフレッシュな状態で届けられる」と述べた。

プランテックスの密閉型栽培装置

ファーモは、ハウス内の気温などをクラウドに蓄積し、どこからでもスマホでデータを確認し、管理ができる環境モニタリングシステムを紹介。ハウスの見回りの手間や無駄を削減、客観的なデータ共有でノウハウ伝承を円滑化することが可能。永井代表は、「最先端ながらシンプル。使っている方は必需品となっている」と述べた。

取材当日、北広島市内のアスパラ生産農家でつくる「北広島市アスパラガス生産推進協議会」のメンバーがTECHLABを訪れ、見学した。北広島市は、昭和52年から毎年、祖先の地「広島県」で、原爆症で苦しむ人たちに向けて、北広島産を中心としたグリーンアスパラを贈っている。しかし高齢化や担い手不足などにより産地維持が難しくなっている。

協議会の野村幸宏会長は、「北のひろしま平和のグリーンアスパラ」というブランド名で特産化し、北広島市産にこだわったアスパラを贈りたいと話す。協議会では、目標収量、品質確保に向けて活動している。

「私は経験と勘でやってきたが、今後はAIやデータを活用した新しい農業が主流になるだろう。平成生まれの息子は、こうした農業を学んでいる。ただ、これらには設備費用がかかる。最近では、食料安全保障の問題が身近になり、日本の食を守ることの重要性が、以前よりも認識されていると思う。食料生産を維持していくには、国はもっと補助金を充てるべきではないか」と話した。

クボタアグリフロントのコンセプトは、「食と農業の未来を志向する仲間づくりの場」。企業・行政・教育機関など様々な団体とのパートナーシップを構築しながら〝食と農業〟の未来を考える創出の場としている。

アグリフロントは食と農業の魅力や可能性を楽しく学ぶ農業学習施設で、小学生高学年をメインターゲットにしている。シアターや農業経営ゲームなどが楽しめるコーナーの他、最先端の農業技術を展示するエリアがTECHLABで、アスパラガス、リーフレタス、いちごを栽培する。

デモンストレーションを前に、クボタイノベーションセンタービジネスインキュベーション部・アグリビジネス企画室の萩本氏がパートナー企業との連携について説明。「TECHLABでは、イノベーションセンター(2019年6月設立)が取り組む植物工場、ハウス栽培のスマート化の取組みを紹介する。世界人口の増加に伴い、食糧増産が求められる一方で、気候変動による農業への影響も懸念されている。外部の影響を受けにくい施設園芸は、課題解決の一つとなるが、人手や経験値への依存度が高い。この課題に対し2つのアプローチがある。1つ目は、人工光型の植物工場。垂直方向に栽培棚を積み上げることで都市近郊での栽培が可能になる。2つ目が、ハウス栽培のスマート化で、従来のハウス栽培に対し、AIやロボティクスの新たな技術を活用して省人化、スキルレス化を図る。プランテックスは、新しい栽培レシピとそれを実現するハード面の組み合わせで一般的な植物工場よりも生産性が高い。またハウス栽培では、パートナー企業7社と取り組んでいる。イノベーションセンターではこれらのソリューションをパッケージとして全体最適化を構築していく。ソリューション間でのデータ連携も行っていく。また農家の経済的な負担を抑え、誰もが使えるようなユニバーサルデザインにすることを意識している」と述べた。

TECHLABは、栽培施設をイメージした造りで、最新の環境制御装置が導入されている。

ルートレック・ネットワークスは、AIを使ってセンサーからの情報を基に最適な水と肥料を計算し、自動で供給するAI潅水施肥(ゼロアグリ)を紹介。このシステムは、トマト、きゅうり、いちご、そしてパプリカの栽培に利用されている。佐々木代表は、「少ない水で栽培することは非常に重要だ。また、肥料は多すぎると土壌に残り、劣化して栽培ができなくなったり、地下水に流れ込んで汚染されることにもつながる。農業と同時に環境課題も解決していくことが必要だ」と述べた。

ルートレックのAI潅水装置

レグミンは、自律走行型の農薬散布ロボットを紹介。畝周りに設置したマーカーをカメラで認識し、自動で走行と農薬散布作業をする。人が近づくとセンサーが認識して止まる。このシステムにより、作業の負担軽減と作業者の農薬暴露の低減が期待できる。成勢代表は、「拠点は埼玉県の深谷市。特産の深谷ネギだけでなく、ブロッコリーやキャベツなど露地野菜の防除に取り組んでいる。農薬散布機だけでなく、現場で重労働となっているネギの皮むきの自動化なども開発している」と話した。

レグミンの自律走行型農薬散布ロボット

プランテックスは、世界初(同社調べ)の密閉型栽培装置と搬送ロボットによる人工光型植物工場を紹介。箱の中が小さく区切られ、栽培に必要な光や水、空気中の二酸化炭素の濃さや、肥料の細かな成分まで自動管理され、レタスがすくすくと育つ。山田代表は、「少ない水と肥料で栄養の多い作物を安定して生産でき、環境面ではレタス1個当たり水12ℓの節約につながる試算もある。従来の植物工場は屋内全体で環境制御していたが、さらに閉鎖された装置の中で環境制御することで、緻密な栽培環境が可能。野菜は、トップシェフにも評価頂くほど美味しく、安全で、日持ちもする。都市近郊にもフレッシュな状態で届けられる」と述べた。

プランテックスの密閉型栽培装置

ファーモは、ハウス内の気温などをクラウドに蓄積し、どこからでもスマホでデータを確認し、管理ができる環境モニタリングシステムを紹介。ハウスの見回りの手間や無駄を削減、客観的なデータ共有でノウハウ伝承を円滑化することが可能。永井代表は、「最先端ながらシンプル。使っている方は必需品となっている」と述べた。

取材当日、北広島市内のアスパラ生産農家でつくる「北広島市アスパラガス生産推進協議会」のメンバーがTECHLABを訪れ、見学した。北広島市は、昭和52年から毎年、祖先の地「広島県」で、原爆症で苦しむ人たちに向けて、北広島産を中心としたグリーンアスパラを贈っている。しかし高齢化や担い手不足などにより産地維持が難しくなっている。

協議会の野村幸宏会長は、「北のひろしま平和のグリーンアスパラ」というブランド名で特産化し、北広島市産にこだわったアスパラを贈りたいと話す。協議会では、目標収量、品質確保に向けて活動している。

「私は経験と勘でやってきたが、今後はAIやデータを活用した新しい農業が主流になるだろう。平成生まれの息子は、こうした農業を学んでいる。ただ、これらには設備費用がかかる。最近では、食料安全保障の問題が身近になり、日本の食を守ることの重要性が、以前よりも認識されていると思う。食料生産を維持していくには、国はもっと補助金を充てるべきではないか」と話した。