タマネギ生産の遠隔営農支援 産地形成と食の安定供給 全国の露地野菜に展開 農研機構とNTT東

(写真説明)右から涌井社長、久間理事長、澁谷社長、酒井社長

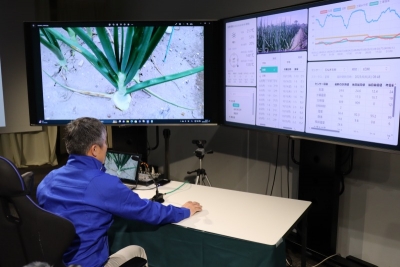

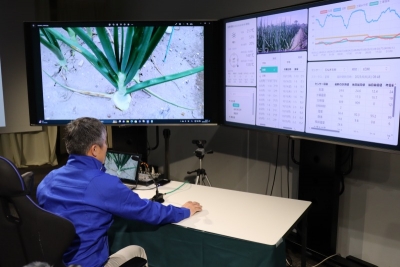

農研機構とNTT東日本、NTTアグリテクノロジーは6日、都内で、データ駆動型「遠隔営農支援プロジェクト」の開始について記者会見を開いた。実演では、秋田県大潟村のタマネギ圃場と東京会場をつなぎ、専門家がリアルタイムで栽培指導する様子を紹介。生産者はスマートグラスで圃場のタマネギの映像を専門家に伝送。専門家は、さまざまな環境データを確認して、生産者に対し、近日中に収穫準備を進めるとともに、晴れた日に根切り作業を行うようアドバイスをした。

このプロジェクトは、農業データ連携基盤WAGRIと、NTTグループのICTを組み合わせ、遠隔地にいる専門家が、映像やセンサーデータを活用して生産現場の環境をリアルタイムに把握し、蓄積したデータを分析し、的確な支援・指導を双方向に行うことが目的。最初はタマネギを対象にし、その後は露地野菜を全国に展開していく予定だ。プロジェクト初の実証地は、秋田県の㈱みらい共創ファーム秋田のタマネギ圃場。加工業務用タマネギの多くが輸入に依存する中で、東北地方でのタマネギ生産を増やし、端境期を解消して国内でのタマネギの1年中の流通を目指している。6日、都内で開かれた記者会見では、同社の涌井徹社長が挨拶し、「野菜の国産化が求められても具体的に増やす仕組みがなかった。面積を拡大しても、農業技術が伴わなくてはならない。従来はスマホで画像を送ったり、現物を宅配で輸送して指導を受けていたが、このプロジェクトでは遠隔でリアルタイムに指導が受けられる。非熟練者でも収量を増やし、安定した農業経営が可能になると期待。また、「農家が減少すれば、食料自給率も更に下がる恐れがある。食料の安定供給は、農業者だけでなく国民全体の問題だ」と強調した。

また会見では、農研機構の久間理事長、NTT東日本の澁谷社長、NTTアグリテクノロジーの酒井社長も挨拶し、プロジェクトに対する熱い想いを述べた。

【遠隔営農支援プロジェクト】生産者の農場や作物の映像・環境データを遠隔にいる専門家とリアルタイムに共有し、農場の土壌、気象、生育情報、作業履歴のデータに基づき農研機構の標準作業手順書(SОP)に即した支援・指導を双方向のコミュニケーションにより行う。第一段階では、農水省の補助事業も活用し、タマネギの新たな産地形成が進められている秋田県大潟村のみらい共創ファーム秋田で実証・開発。NTT東日本とNTTアグリテクノロジーが提供する遠隔営農支援の仕組みを活用する。WAGRIのAPIも活用し、農研機構のタマネギ生産SOPに即した技術的助言を行い収量の安定化を目指す。第二段階では、AIを実装し、気象情報や生育予測を踏まえた栽培作業計画、発生予察を踏まえた病害虫防除計画、市場動態予測を踏まえた出荷計画等を生産者に自動提示する仕組みも検討する。例えば新規就農者にとって分かりづらい病害虫への対応については、病害虫診断サービスAPIを使用することで診断と農薬情報を得ることが可能となる。生育予測APIでは、定植日と気象APIで得た気象予報データを使っていつ頃、どれくらい収穫できるかをシミュレーションすることができ、営農計画に反映できる。

露地栽培では、広域かつ電源の確保が難しい農場をエリアカバーできるネットワークやセンサーが必要となる。プロジェクトでは、NTT東日本の地域エッジ(REIWAプロジェクト)やNTTグループが推進する光を中心とした次世代コミュニケーション基盤IWONの活用検討もすすめる。そして地域の農業データの安全安心な活用と、圃場にあるロボット等を遠隔から低遅延でオペレーションすることなどにつなげる。

今後は大潟村での取組を踏まえ、適用地域や作物を拡大し、3年を目途に全国展開を進める。

農研機構とNTT東日本、NTTアグリテクノロジーは6日、都内で、データ駆動型「遠隔営農支援プロジェクト」の開始について記者会見を開いた。実演では、秋田県大潟村のタマネギ圃場と東京会場をつなぎ、専門家がリアルタイムで栽培指導する様子を紹介。生産者はスマートグラスで圃場のタマネギの映像を専門家に伝送。専門家は、さまざまな環境データを確認して、生産者に対し、近日中に収穫準備を進めるとともに、晴れた日に根切り作業を行うようアドバイスをした。

このプロジェクトは、農業データ連携基盤WAGRIと、NTTグループのICTを組み合わせ、遠隔地にいる専門家が、映像やセンサーデータを活用して生産現場の環境をリアルタイムに把握し、蓄積したデータを分析し、的確な支援・指導を双方向に行うことが目的。最初はタマネギを対象にし、その後は露地野菜を全国に展開していく予定だ。プロジェクト初の実証地は、秋田県の㈱みらい共創ファーム秋田のタマネギ圃場。加工業務用タマネギの多くが輸入に依存する中で、東北地方でのタマネギ生産を増やし、端境期を解消して国内でのタマネギの1年中の流通を目指している。6日、都内で開かれた記者会見では、同社の涌井徹社長が挨拶し、「野菜の国産化が求められても具体的に増やす仕組みがなかった。面積を拡大しても、農業技術が伴わなくてはならない。従来はスマホで画像を送ったり、現物を宅配で輸送して指導を受けていたが、このプロジェクトでは遠隔でリアルタイムに指導が受けられる。非熟練者でも収量を増やし、安定した農業経営が可能になると期待。また、「農家が減少すれば、食料自給率も更に下がる恐れがある。食料の安定供給は、農業者だけでなく国民全体の問題だ」と強調した。

また会見では、農研機構の久間理事長、NTT東日本の澁谷社長、NTTアグリテクノロジーの酒井社長も挨拶し、プロジェクトに対する熱い想いを述べた。

【遠隔営農支援プロジェクト】生産者の農場や作物の映像・環境データを遠隔にいる専門家とリアルタイムに共有し、農場の土壌、気象、生育情報、作業履歴のデータに基づき農研機構の標準作業手順書(SОP)に即した支援・指導を双方向のコミュニケーションにより行う。第一段階では、農水省の補助事業も活用し、タマネギの新たな産地形成が進められている秋田県大潟村のみらい共創ファーム秋田で実証・開発。NTT東日本とNTTアグリテクノロジーが提供する遠隔営農支援の仕組みを活用する。WAGRIのAPIも活用し、農研機構のタマネギ生産SOPに即した技術的助言を行い収量の安定化を目指す。第二段階では、AIを実装し、気象情報や生育予測を踏まえた栽培作業計画、発生予察を踏まえた病害虫防除計画、市場動態予測を踏まえた出荷計画等を生産者に自動提示する仕組みも検討する。例えば新規就農者にとって分かりづらい病害虫への対応については、病害虫診断サービスAPIを使用することで診断と農薬情報を得ることが可能となる。生育予測APIでは、定植日と気象APIで得た気象予報データを使っていつ頃、どれくらい収穫できるかをシミュレーションすることができ、営農計画に反映できる。

露地栽培では、広域かつ電源の確保が難しい農場をエリアカバーできるネットワークやセンサーが必要となる。プロジェクトでは、NTT東日本の地域エッジ(REIWAプロジェクト)やNTTグループが推進する光を中心とした次世代コミュニケーション基盤IWONの活用検討もすすめる。そして地域の農業データの安全安心な活用と、圃場にあるロボット等を遠隔から低遅延でオペレーションすることなどにつなげる。

今後は大潟村での取組を踏まえ、適用地域や作物を拡大し、3年を目途に全国展開を進める。